L’étude de la Direction générale de la création artistique présentée début juillet pose les bases de travail pour accélérer la réduction des émission de gaz à effet de serre du secteur.

La direction générale de la création artistique vient de présenter au Festival d’Avignon son étude sur l’empreinte de la création artistique qui révèle que les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur des arts visuels, du spectacle vivant et des enseignements artistiques représentent 1,3 % de l’empreinte carbone de la France (soit 8,5Mt CO²e). À titre de comparaison, le transport aérien intérieur s’élève à 0,7 %, celle du numérique à 4,4 % et celle du tourisme à 14 %. Pilotée par la DGCA, cette étude a été réalisée par le cabinet PwC (PriceWaterhouseCoopers) avec l’aide du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS-Doc) du ministère de la Culture. Ces résultats sont au-dessus des hypothèses de départ et sont principalement tirés vers le haut par les déplacements des publics, mais aussi par les « achats » des structures.

Des déplacements très émetteurs

Au sein de la création artistique, le spectacle vivant est de loin le plus producteurs de GES et, dans le spectacle vivant, ce sont assez logiquement les festivals de musique qui globalement sont les plus émetteurs, et de loin. Car dans les faits, et sans surprise, les principaux postes d’émission de GES du spectacle vivant sont, en moyenne, les déplacements de spectateurs (38 %), les achats (25%), l’énergie (10%), les déplacements des artistes (9%), les immobilisations (10%) et les déplacements de salariés (6%). On observe toutefois de larges disparités selon les labels et les genres. Ainsi, pour un festival de spectacle vivant hors musique, les déplacements comptent pour 67% des émissions quand c’est 57 % pour un festival de musique. Mais au sein des mêmes festivals de musique, le poste « déplacements des publics » peut être responsable de 40 % des émissions (Festival de la Paille) ou de 78 % (Les Suds).

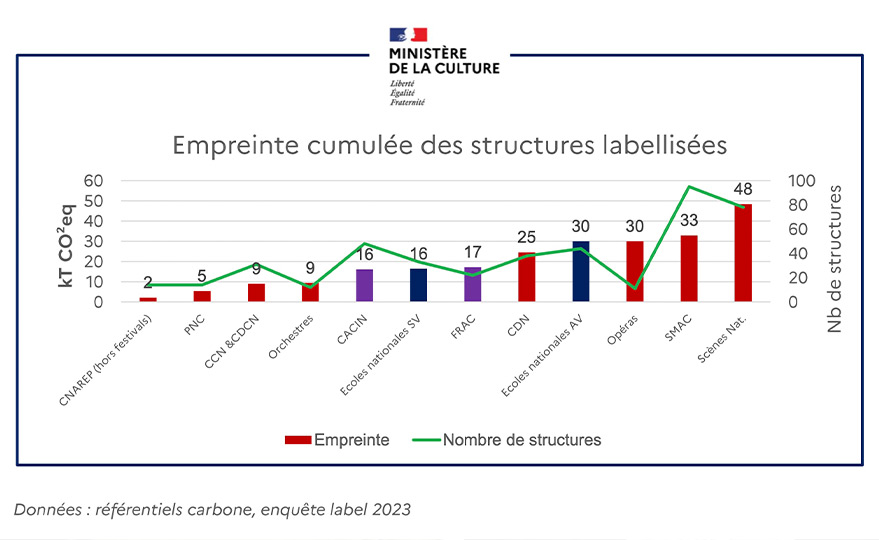

Lancée afin de pallier le manque de données sectorielles, cette étude s’est appuyée sur des référents carbone afin de travailler sur un échantillon (il compte de 3 à 10 bilans carbone par label, CCN, CDCN, CDN, Cnarep, PNC, SMAC, SN, orchestres nationaux en régions, festivals, opéras). Ce qui a permis de déterminer les principaux postes d’émissions et de formaliser un plan d’action collectif. L’objectif de cette démarche est aussi de changer l’avenir. En tête, l’Europe doit réaliser -50 % d’émissions en moins à l’horizon 2030.

Jérôme Vallette

En partenariat avec La Lettre du Spectacle n°586

Crédit photo : D. R.